高倉神社とは、〒811-4234 福岡県遠賀郡岡垣町高倉1113に鎮座する、由緒正しき神社です。

高倉神社の高は梯子高です。

神社とは?

神社はすごい場所!信者たちが神々を祀り、願いをかけたり、感謝を示したりするんだ。地域のコミュニティの中心地でもあるし、祭りや行事でみんなが集まるんだ。そして、古くからの歴史や文化を守っているんだ。子供たちには神話や伝説を学び、大人たちにはストレス発散の場所としても大活躍!そんな感じで、神社はすごく大事なんだよ!

高倉神社御由緒略記

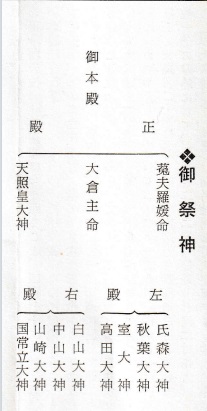

髙倉神社は古くからある神社で、日本書記にも記載されています。仲哀天皇の時代に勅祭が行われ、大倉主命と菟夫緇媛命の2柱の神が祀られました。中世には天照大神も祭神に加えられました。かつては広大な社領を持ち、豊臣秀吉や小早川秀秋の時代に没収されました。氏子は24の村にまたがり、3000以上の戸がありました。古代の祭祀の様子は書状や神事帳に残され、建造された社殿もありましたが、戦火や災害で失われました。近世には再建が行われ、社殿や梵鐘が奉納されました。明治時代には神社に直接関係した寺院や関係者が廃れ、神社の備品も失われました。境内にはかつての樹木が残っていましたが、今はほとんどが失われました。祭りや行事も時代の変化によって廃れ、神社の位置づけも変わりました。

高倉神社御由緒

「我が社は、古い社であり、第十四代の仲哀天皇の八年の正月、己卯朔の壬午の日に、筑前に行幸された時、岡の縣主の祖、熊鰐周防婆歴浦に案内され、海路を通り、山鹿岬から巡幸され、岡の浦に入られました。この時、神の異変があり、天皇が勅して、挾抄者(かじとり)、倭国莬田の人、伊賀彦命を祝部と命じられました。神功皇后の摂政二年五月の日に、この地に神社を建立し、神田千町を定められました。すなわち、大倉主命と莬夫羅媛の二神が祀られる本宮です。古来から武士たちの崇敬が厚く、年中三度の大祭があり、在廳の官人たちが祭儀を監察するよう命じられ、武家の執政後も検使が派遣され、祭儀を支援しました。天文五年には九州探題の大内義隆公が社殿を造営し、永禄二年には大友宗麟の兵火により壮麗な社殿も失われましたが、社宝と共に烏有となりました。しかし、天正十五年には国主の小早川隆景公が再建し、慶長十八年には黒田長政公が梵鐘及び鳥居を献納し、歴代の国主が神田神山を寄進し、崇信の念を厚くしました。宝暦元年には、旧遠賀郡の総社として定められ、明治五年には郷社に列せられ、大正九年には県社に昇格しました。現在の神殿や幣殿は、明治九年に造られたもので、古くは神傅院、千光院、穂智院、勝業院の六坊があり、また、社家五家と巫女四家が存在しましたが、明治初年に廃止されました。境内には、御神木として杉、楠、松、楓、柳の五つの木がありましたが、今は神功皇后御親裁により、綾杉と楠のみが残されています。」

兼務社

兼務社とは神職が社務を兼任している神社のこと

| 地域 | 神社名 |

| 上畑 | 荒平神社 |

| 糠塚 | 須賀神社 |

| 原 | 大原神社 |

| 波津 | 大年神社 |

| 海老津 | 白峰神社 |

| 高倉 | 高倉神社 |

| 波津 | 景石神社 |

| 黒山 | 春日神社 |

| 手野 | 嚴島神社 |

| 黒山 | 嚴島神社 |

| 海老津 | 天満神社 |

| 吉木 | 熊野神社 |

| 吉木 | 須賀神社 |

| 手野 | 大國主神社 |

| 三吉 | 山崎神社 |

| 戸切字龍王 | 龍神社 |

| 内浦 | 若宮神社 |

| 山田 | 氏森神社 |

| 野間 | 須賀神社 |

| 戸切 | 藤神社 |